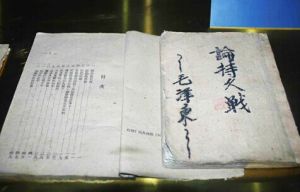

《论持久战》是毛泽东于1938年5月26日至6月3日,在延安抗日战争研究会上的演讲稿,是关于中国抗日战争方针的军事政治著作。毛泽东在总结抗日战争初期经验的基础上,针对中国国民党内部分人的“中国必亡论”和中国速胜论,以及中国共产党内部分人轻视游击战的倾向,系统地阐述了中国实行持久战以获得对日胜利的战略。毛泽东指出,抗日战争是持久战,最后胜利是中国的。毛泽东总结了抗日战争10个月的经验,进一步揭示了抗日战争的发展规律,把持久战的思想更加理论系统化。1952年收入《毛泽东选集》第2卷。

内容简介

文章开篇以“中国必亡论”和“中国速胜论”做引子,然后针对这两种错误观点作者进行了一一驳斥,接着引出作者自己的观点:抗日战争是持久战,最后的胜利是中国的,并通过“能动性在战争中”、“战争和政治”、“抗战的政治动员”、“战争的目的”、“防御中的进攻”、“持久中的速决”、“内线中的外线”、“主动性,灵活性,计划性”、“运动战,游击战,阵地战”、“消耗战,歼灭战”、“乘敌之隙的可能性”、“抗日战争中的决战问题”、“兵民是胜利之本”等既独立而又有联系的篇章的阐述,来说明抗日战争为什么是持久战,怎么进行持久战,我们为什么能取得最后的胜利,我们应当怎样做才能取得最后的胜利。

基本论点:抗日战争是持久战,中国必将取得这场战争的最后胜利。

主要内容

1、 揭示了抗日战争发展的基本规律(敌强我弱、敌退步、我进步、敌小我大、敌寡助、我多助)。

2、 论述了只有实行人民战争,才能赢得胜利的思想。

3、 阐明了抗日战争作战的形式上,主要是运动战,其次是游击战。

在《论持久战》中,毛泽东指出:“中日战争不是任何别的战争,乃是半殖民地半封建的中国和帝国主义的日本之间在二十世纪三十年代进行的一个决死的战争。”日本是一个强大的帝国主义国家,但它的侵略战争是退步的、野蛮的;中国的国力虽然比较弱,但它的反侵略战争是进步的、正义的,又有了中国共产党及其领导下的军队这种进步因素的代表。日本战争力量虽强,但它是一个小国,军力、财力都感缺乏,经不起长期的战争;而中国是一个大国,地大人多,能够支持长期的战争。日本的侵略行为损害并威胁其他国家的利益,因此得不到国际的同情与援助;而中国的反侵略战争能获得世界上广泛的支持与同情。这些特点“规定了和规定着战争的持久性和最后胜利属于中国而不属于日本。有力地批判了当时国内存在的速胜论与亡国论,为人民指明了抗日战争的正确道路。

毛泽东还指出:这场持久战将经过三个阶段:“第一个阶段,是敌之战略进攻、我之战略防御的时期。第二个阶段,是敌之战略保守、我之准备反攻的时期。第三个阶段,是我之战略反攻、敌之战略退却的时期。”毛泽东着重指出,第二阶段是整个战争的过渡阶段,“将是中国很痛苦的时期”,“我们要准备付给较长的时间,要熬得过这段艰难的路程”。然而,它又是敌强我弱形势“转变的枢纽”。毛泽东强调“此阶段中我之作战形式主要的是游击战,而以运动战辅助之”。“此阶段的战争是残酷的,地方将遇到严重的破坏。但是游击战争能够胜利”。为了实现持久战的战略总方针,毛泽东还提出一套具体的战略方针。这就是在第一和第二阶段中主动地、灵活地、有计划地执行防御战中的进攻战,持久战中的速决战,内线作战中的外线作战;第三阶段中,应该是战略的反攻战。

在《论持久战》中,毛泽东还强调了“兵民是胜利之本”。他说:“武器是战争的重要的因素,但不是决定的因素,决定的因素是人不是物”。“战争的胜利之最深厚的根源,存在于民众之中。”只要动员了全国老百姓,就会造成陷敌于灭顶之灾的汪洋大海,造成弥补武器等等缺陷的补救条件,造成克服一切战争困难的前提。

创作背景

抗日战争全面爆发前,国民党统治集团内部传出“中国武器不如人,战必败。”的说法。抗战开始后,日军大举进攻,北平、天津相继失陷,华北危急,“再战必亡”的“亡国论”又被提出。抗日战争开始后一年内,国民党军队在军事上严重失利,丧师失地,节节败退,使一部分人民中产生了悲观失望情绪。与此同时,国民党内一部分人幻想依靠外援迅速取胜。1937年8月,淞沪会战时,蒋介石集团指望英、法、美等国能直接出面干涉,并要求苏联出兵。因此,有人武断地认为,中日战争只要打三个月,国际局势一定会发生变化,苏联一出兵,战争就可以解决。1938年春,台儿庄战役取得胜利时,有些人认为徐州会战就是“准决战”,“是敌人的最后挣扎”,存在着轻敌思想,过于看重国民党的200万正规军,以为抗战就能够速胜,对抗日战争的长期性、艰苦性缺乏精神准备。

抗战爆发后,与“亡国论”和“速胜论”相比,在全国抗战的阵营中,有很多人也认识到中国的抗战将会持久地进行,不会很快取得胜利,并且相信中国能够取得最后的胜利。但是,人们对持久抗战的理解却大相径庭。国民党蒋介石提出的“持久战”,基本上就是一种单纯军事上的指导方针,是单纯的军队和政府的行为,缺乏广泛的政治动员和全民抗战的群众基础。中国怎样去和日本侵略军进行持久战,怎样才能争取抗战的最后胜利等。很多人坚定地拥护抗战,拥护持久抗战,但是他们对于中日两国的实际情况,对于这场战争的能力和发展规律,普遍缺乏正确的认识和科学的分析,因而对战争的发展趋势和结局缺乏冷静的思考。以毛泽东为代表的中国共产党人深感有必要对抗战十个来月的经验“做个总结性的解释”,特别是“有着重地研究持久战的必要”。

毛泽东1936年7月在同美国记者斯诺谈话时就已经提出坚持持久抗战的各项方针。抗战初期,当中国军队连连失利时,毛泽东始终坚持认为:“最后胜负要在持久战中去解决。”1937年7月,朱德在《实行对日抗战》一文中说:“抗战将是一个持久的、艰苦的抗战”。洛川会议后,张闻天、周恩来、刘少奇、彭德怀等相继发表文章,论述抗日战争的持久性,以及实行持久战和争取抗战胜利的条件、方法等问题。在进行了大量的理论研究和对抗战开始后十个月经验的总结中,毛泽东集中全党智慧,于1938年5月30日,在延安《解放》周刊第40期发表了《抗日游击战争的战略问题》一文。同时,他又作了《论持久战》的长篇演讲,这是抗日战争时期毛泽东最重要的军事论著,回答了困扰人们思想的种种问题,在国内外产生了重大影响。