柏林墙(德语:Berliner Mauer;英语:Berlin Wall),正式名称为反法西斯防卫墙(德语:Antifaschistischer Schutzwall),是德意志民主共和国(简称“民主德国”或“东德”)在己方领土上建立环绕西柏林边境的边防系统,目的是阻止民主德国(含首都东柏林)和德意志联邦共和国(简称“联邦德国”或“西德”)所属的西柏林之间人员的自由往来(实际上是防止东德人民逃往西德)。

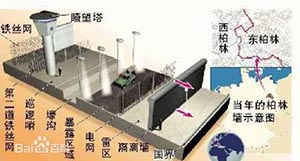

柏林墙始建于1961年8月13日,全长155公里。最初是以铁丝网和砖石为材料的边防围墙,后期加固为由瞭望塔、混凝土墙、开放地带以及反车辆壕沟组成的边防设施。柏林墙是德国分裂的象征,也是冷战的重要标志性建筑。

1989年11月9日,民主德国政府宣布允许公民申请访问联邦德国以及西柏林,柏林墙被迫开放。1990年6月,民主德国政府正式决定拆除柏林墙。

现在柏林墙原址拥有柏林墙遗址纪念公园以及世界上最大的露天画廊——东边画廊。柏林墙遗址纪念公园位于柏林轻轨北火车站和柏林地铁伯恩瑙大街站之间;东边画廊位于柏林东火车站至奥伯鲍姆桥之间,是1990年9月28日,来自21个国家的180位艺术家在长达1316米的柏林墙上创作的不同主题绘画组成的画廊。

背景

柏林墙(德语:Berliner Mauer 英语:Berlin Wall)是德国分裂期间东德政府环绕西柏林边境修筑的全封闭的边防系统,以将其与西德领土分割开来。始建于1961年8月13日,全长167.8公里,最初以铁丝网和砖石为材料,后期加固为由瞭望塔、混凝土墙、开放地带以及反车辆壕沟组成的边防设施。东德政府称此墙为“反法西斯防卫墙”(德语:Antifaschistischer Schutzwall)或“强化边境”(德语:Befestigte Staatsgrenze),其目的是阻止东德居民逃往西柏林。由于柏林墙把西柏林地区如孤岛一般包围封锁在东德范围之内,因而也被称之为“自由世界的橱窗”(德语:Schaufenster der freien Welt)。它是第二次世界大战后德国分裂和冷战的重要标志性建筑,也成为了分割东西欧的铁幕的一个象征。

柏林墙的建立是冷战期间美国和苏联两大阵营之间冲突导致的。第二次世界大战后,原德国首都柏林被分割为东柏林与西柏林;柏林墙修建之前,约有350万东德居民逃离苏联占领区以及之后的东德和东柏林地区,其中1949年到1961年间约260万人。除此之外还有大量波兰人和捷克斯洛伐克人也把柏林视为通往西方的通道。他们中的许多人通过西柏林前往西德和其他西欧国家。柏林墙修建后在1961至1989年间这类逃亡被大幅限制下来,约有5000人在此期间尝试翻越柏林墙。1960年起《开枪射击令》(Schießbefehl)生效,东德边防军允许对非法越境者开枪射击,此举于1982年甚至通过立法被合法化。据截止2009年的统计,被枪杀人数约在136至245人之间,确切死亡人数目则不得而知。

1989年东欧国家发生了一系列政治变革,邻国波兰和匈牙利政府的政策也发生了变化。在数周的抗议活动后,1989年11月9日东德政府宣布允许公民申请访问西德以及西柏林,当晚柏林墙因故在东德居民的压力下被迫开放。随后数周中欣喜的人群凿下柏林墙作为纪念品,1990年6月东德政府正式决定拆除柏林墙。柏林墙的倒塌为结束统一社会党的独裁统治,东德政府的倒台以及两德统一铺平了道路,一年后的1990年10月3日两德最终统一。

德国分裂

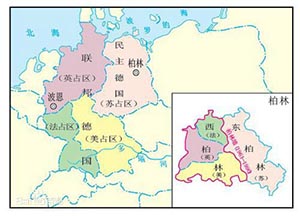

第二次世界大战以后,纳粹德国及其首都柏林被苏联、美国、英国和法国分成四区占领。原纳粹德国首都柏林被分割为东柏林与西柏林。

第二次世界大战以后,纳粹德国及其首都柏林被苏联、美国、英国和法国分成四区占领。原纳粹德国首都柏林被分割为东柏林与西柏林。

1949年,德意志联邦共和国与德意志民主共和国相继成立。两个德国的分裂对峙持续了41年。民主德国和联邦德国成为东西方两大阵营交锋的最前沿,各为其主,各不相让。这期间,柏林墙的出现,便具有了标志性意义,成为冷战的符号和象征。

1949年,苏联占领区成立德意志民主共和国(简称东德或民主德国),首都设在东柏林(柏林的苏联占领区),而美、英、法占领区则成立德意志联邦共和国(简称西德或联邦德国),首都设在波恩——直到1990年两德统一为止。

美、英、法、苏签署的四国占领协定保证联邦德国和西柏林之间的空中走廊。联邦德国法律和西柏林基本法都规定,西柏林是联邦德国的领土。由于西柏林的领土完全在民主德国境内,苏联为迫使联邦德国放弃西柏林,开始强行对西柏林实施封锁,前后共造成3次“柏林危机”。第一次发生于1948年6月24日,又称“柏林封锁”,其导火线为苏联阻断铁路和到柏林西部的通道。1949年5月11日,苏联宣布解除封锁,停止行动之后,危机缓和。第二次发生于1958年,苏联发出最后通牒,要求英、美、法6个月内撤出西柏林驻军,后来以苏联让步结束。第三次发生于1961年,苏联重新提出西柏林撤军要求,最后以正式开始修建柏林墙结束。美苏关系以苏联宣布冻结柏林问题而得以缓和。

人员流失

1952年起,德意志民主共和国关闭了民主德国和联邦德国的边境, 四国分区占领德国只有东西柏林边界仍然开放。大批民主德国公民经西柏林前往联邦德国及其他西方国家,造成大量技术人才和劳动力的严重外流。人力资源的流失带给民主德国的直接损失约为70亿至90亿美元,年轻劳动力的流失造成民主德国225亿马克的教育投资损失,教授和其他知识分子的流失为民主德国的经济建设增加了困难。

四国分区占领德国只有东西柏林边界仍然开放。大批民主德国公民经西柏林前往联邦德国及其他西方国家,造成大量技术人才和劳动力的严重外流。人力资源的流失带给民主德国的直接损失约为70亿至90亿美元,年轻劳动力的流失造成民主德国225亿马克的教育投资损失,教授和其他知识分子的流失为民主德国的经济建设增加了困难。

柏林墙修筑前,约有250万民主德国居民逃离民主德国,他们中的许多人通过西柏林前往联邦德国和其他西欧国家。柏林墙的建立是冷战期间美国和苏联两大阵营之间冲突导致的,它是二战后德国分裂和冷战的重要标志性建筑,也成为了分割东西欧的“铁幕”的一个象征。

非法越境

1960年起,民主德国边防军将其视为非法越境并向越境者开枪射击。1961年8月24日,发生第一次枪击逃亡者事件。1982年《开枪射击令》下达后,枪击穿越柏林墙者被合法化。截至1989年,共有61人因穿越柏林墙被民主德国边防哨兵枪杀。

1970年,虽然民主德国和联邦德国之间关系有所改善,民主德国政府还是把柏林墙加高到3米以阻止居民外逃。1971年9月,美、苏、英、法四国签署《四国柏林协议》,允许放弃任何单方面改变柏林现状的尝试,给西柏林人一个自由出入城市和在东柏林探亲的国际法保证。1971年12月20日,民主德国和联邦德国签署《通行协议》,人员往来限制略有放宽。1972年5月,美、苏、英、法四国又签署《中转协议》,以缓解西柏林局势和方便东西柏林的居民通行。1980年,柏林墙的围墙、电网和堡垒总长达1369千米。

1989年,随着东欧剧变的发生,民主德国出现大批公民外逃的现象,政局发生动荡。1989年11月9日,民主德国政府宣布允许公民申请访问联邦德国以及西柏林,当晚柏林墙在民主德国居民的压力下被迫开放。1990年6月,民主德国政府正式决定拆除柏林墙。1990年10月3日,分裂41年的两德统一。

阻止西逃

柏林墙是德国分裂期间民主德国政府环绕西柏林边境修筑的边防系统,以将西柏林与民主德国领土分割开来。柏林墙始建于1961年8月13日,全长155公里。柏林墙开始为铁蒺藜围成的路障,后改筑成2米高、顶上拉着带刺铁丝网的混凝土墙。在正式的交叉路口和沿线的观察塔楼上设置警卫。民主德国政府称此墙为“反法西斯防卫墙”或“强化边境”,其目的是阻止民主德国居民逃往西柏林。柏林墙修建后,在1961至1989年间这类逃亡被大幅限制下来,约有5000人在此期间尝试翻越柏林墙。

修建过程

1961年8月13日,民主德国政府开始沿着西柏林的边界修建柏林墙。先是完全封锁西柏林的边界,民主德国军队和工人开始破坏道路使车辆无法正常通行,并安装带刺的铁丝网和围墙。柏林西侧外围共修筑156公里,其中柏林市区43公里。铁丝网在修建时相对法定民主德国领土稍向内侧,以确保能够射杀已翻越柏林墙的东德人。8月17日后,开始放置混凝土构件,边界被修建成真正的墙。在修建期间,民主德国国家人民军和工人阶级战斗队得到授权,可以射击任何试图穿越的人。之后又安装了围栏、雷区和其他障碍,从而清理出一个巨大的无人区来分辨逃亡者。到1961年11月20日,柏林墙基本建成。

过境通道

柏林墙有7个过境通道,其中有1个专门为盟军、外交官和外国记者所用。

各层防线

柏林墙有超过155公里长,约3~4米高,主要可分为:

第零层防线:302座瞭望台

第一层防线:约3.5米高、光滑、淡色的水泥墙,有的地方附铁丝围拦和警报器

第二层防线:钢制拒马

第三层防线:2米高的铁丝围拦

第四层防线:音响警报缆

第五层防线:通电的铁丝网

第六层防线:共22个碉堡

第七层防线:用来引导(滑)警犬的缆线(共600只警犬)

第八层防线:6~15米宽的无草皮空地,可以留下逃亡者的脚印,埋有地雷

第九层防线:3~5米深的反车辆壕沟

第十层防线:5米高的路灯

第十一层防线:武装警卫(共14000人)

第十二层防线:2米高的通电铁丝网,附警报器

第十三层防线:空地

第十四层防线:第二道水泥墙,高3.5~4.2米、厚15厘米,可以抵挡装甲车辆的撞击

第十五层防线:有些地方需要游过施普雷河

水上边界

西柏林城市外围有若干可航行水道,西柏林市政厅在边界处放置了一串白色浮标并注有“地区边界”字样。西柏林的游船必须小心保持在西柏林一侧,在东侧则有民主德国边防军的巡逻艇巡逻。

东柏林河岸上通常修建有工事,在哈弗尔河等部分河道和湖岸两边会修建围墙。民主德国居民不能到达这些水域的东侧。在施普雷河的某些地段,水下安置了栅栏以阻挡潜水越境者。

市区内的水上界限并未标注明确,柏林墙在这些地方被河道隔断,水面情况被边防军监视。有时一些西柏林的船只和游泳者误入边界时民主德国边防军会开枪射击,并造成过一些伤亡。

拆除过程

1989年,受匈牙利人民共和国宣布开放边境和苏联领导人米哈伊尔·谢尔盖耶维奇·戈尔巴乔夫的“新思维”思想的影响,民主德国局势发生了急剧变化。1989年5月起,大批公民通过匈牙利外逃至联邦德国。

1989年10月18日,民主德国领导人、德国统一社会党总书记埃里希·昂纳克宣布辞职。莱比锡等许多城市相继爆发了规模不等的示威游行,要求政府放宽出国旅行和对新闻媒体的限制等。新当选的德国统一社会党总书记埃贡·克伦茨表示,民主德国要在世界开放的形势下革新社会主义,进行彻底改革。

1989年11月9日,民主德国部长会议决定,在人民议院的有关新的旅游法规生效之前,私人旅游和关于公民移居国外的规定立即生效。这项规定的内容如下:

-

私人出国旅游不附加任何条件,公民可随时提出申请,并在短时间内就可获得通过;

-

民主德国警察局立即办理长期出国护照,警察局和主管国内事务部门可办理迁居国外的申请;

-

移居国外的民主德国公民可经由民主德国同联邦德国和西柏林的所有过境站离境。

在当时召开的政府新闻发布会上,由于时任德国统一社会党中央政治局委员君特·沙博夫斯基对上级命令的误解,错误地将政府放宽私人出境限制宣布成柏林墙立即开放,导致数以万计的市民通过柏林墙进入西柏林,柏林墙开始被人为地拆毁。到1989年12月底,东西柏林之间被柏林墙阻断的主要街道已重新畅通。

据民主德国官方的统计材料显示,柏林墙开放的最初10天里,大批民主德国公民涌向联邦德国。头三天就有300万民主德国公民进入联邦德国和西柏林“短暂访问”,到11月19日民主德国警察局已签发1000多万份私人旅游证,这个数字相当于民主德国全部人口的2/3,其中批准20000份长期居国外的申请。

民主德国政府开放边界的决定,在欧洲乃至世界引起强烈反应。

时任美国总统乔治·布什和英国首相玛格丽特·撒切尔表示愿意把两国在联邦德国的军事基地当作临时住所,接纳民主德国难民。乔治·布什说:“这是一个富有戏剧性的事件。这是民主德国,当然也是自由的一件引人注目的大事。”他命令美国驻军和美国驻联邦德国大使向联邦德国提供“一切可能的帮助”。

时任英国首相撒切尔夫人说,英国完全支持“民主德国人民关于实行自由选举和多党制的要求”,称1989年11月9日是“自由的一个伟大日子”,开放边界是“拆除柏林墙的前奏”。但她同时强调还需要保持“非常清醒的头脑,做到非常沉着和非常实际”,因为“局势发展非常快,我们必须一步一步地走”。

法国外交部发表声明说:“我们应当为德国人民感到高兴和向理解了这样做的必要性的当局表示祝贺。”时任法国总理米歇尔·罗卡尔认为,开放两个德国之间的边界是“非常巨大的事件”,并将“带来和平:如果柏林墙倒了,那就再就也不会交战了”。

北大西洋公约组织秘书长曼弗雷德·韦尔纳在一项声明中说:“40年来对结束欧洲的分裂和结束德国的分裂所抱的希望,从来没有像今天在开放柏林墙的消息宣布之后这样美好。”

时任苏联总统、苏共中央总书记戈尔巴乔夫1989年11月10日致电时任美国总统乔治·布什,表示“支持民主德国领导人作出的决定”。

时任联邦德国总理科尔临时中断在波兰的国事访问,返回波恩召集内阁紧急会议,制定政策。联邦德国各界纷纷称赞民主德国的这一决定。科尔表示“对我们德国人来说,现在是极其愉快的时刻”,“应该感谢世界上一切支持我们、与我们团结在一起的朋友们。这首先是美国、英国、法国政府。没有他们的支持,我们就不能经历这个历史性的日子。我们也感谢苏共中央总书记戈尔巴乔夫。应该提到的是,苏联领导人在1989年6月正式访问联邦德国期间签署的联合声明中曾重申,尊重各国人民的自决权尤应是建设和平与合作的欧洲的因素。”1989年11月10日,时任联邦德国总统里夏德·冯·魏茨泽克表示“这对我们德国人来说是一个激动人心的时刻。这一时刻的到来意味着战后历史将揭开历史性的一页。”1989年11月13日,里夏德·冯·魏茨泽克亲自访问了柏林墙波茨坦广场的检查站。

1990年5月18日,民主德国和联邦德国在波恩签署《关于建立货币、经济和社会联盟的国家条约》。1990年8月31日,双方又在柏林签署《两德统一条约》。1990年10月3日,民主德国正式并入联邦德国。民主德国的宪法、人民议院和政府自动取消,原14个专区为适应联邦德国行政建制改为5个州,并入联邦德国,分裂40多年的德国重新统一。

1990年10月3日,德意志民主共和国(民主德国)加入德意志联邦共和国,德国和柏林完成统一。东西柏林的道路、铁道及桥梁在围墙倒塌后迅速接连在一起。

两德统一后,虽然柏林围墙不再存在,但仍有其他无数障碍存在,联邦德国的资本主义席卷民主德国企业,导致数百万的民主德国人失业。民主德国人认为联邦德国人贪得无厌,联邦德国人觉得民主德国人好吃懒做,此一现象并反映在德东与德西地区之间的社会及经济现象。

柏林人曾因推倒柏林墙而大感畅快淋漓。但因为当初毁掉柏林墙太过彻底,以至于如今来柏林的游客几乎找不到它的历史痕迹。

在柏林仍保留有一小段围墙的遗迹以作为纪念和历史见证,不断吸引著大量游客前来参观。柏林墙的查哨站,原是东西柏林的通道旁边建了一座柏林墙博物馆。

当1989年柏林墙倒塌时,人们将那里的石块连地基都挖出来全部出售,对柏林墙进行了彻底摧毁,借此消除德国人民心中仇恨隔离的屏障。柏林人对柏林墙是否值得纪念还存在很大争议,柏林不仅是德国分裂的标志,也是欧洲和世界分裂的标志,而柏林墙正是分裂的标志。

许多前民主德国居民认为,前联邦德国接管了他们的文化和政治。而前联邦德国民众说,他们已经厌烦前民主德国人对社会主义时代的怀念。尽管大部分柏林墙都被拆除,但许多柏林人心里依然有一道“心墙”无法跨越。柏林自由大学2008年的调查显示,12%的前民主德国居民和11%的前联邦德国居民都表示,如果柏林墙没有被推倒,柏林的形象会更好些。

2003年,2名德国人经过柏林墙涂鸦“兄弟之吻”,这幅由迪米特里·弗鲁贝尔创作的涂鸦曾是柏林墙上最著名的作品之一,描绘原苏联领导人勃列日涅夫亲吻民主德国领导人埃里希·昂纳克的情景。由于柏林墙翻修,这幅涂鸦2009年已被官方擦除。

2006年,沿着围绕前联邦德国地区,政府修缮了一处长达96公里的柏林墙遗迹,建成了人行道和自行车道。这也是柏林墙遗迹恢复最长的一段,墙壁上有号称“东部画廊”的艺术绘画,沿着施普雷河绵延1公里长。除了这样的一小段柏林墙残留外,地面上的鹅卵石小路显示柏林墙的宽度和走向。

在2009年庆祝柏林墙倒塌20周年之际,许多柏林人倒希望,当初应该留下更完整的墙体结构作为历史纪念。为此,德国也意识到了柏林墙实物对纪念的意义,正努力修复多处现存遗迹。

2009年6月9日,柏林,模特展示以柏林墙上的涂鸦为主题的时装,以纪念柏林墙倒塌20周年。这些作品的灵感源于一段1.3公里长的,名为“东部画廊”的柏林墙遗迹。

2009年11月6日,在德国柏林的勃兰登堡门附近,一排按照多米诺骨牌方式摆放的柏林墙墙体模型被灯光照亮。这排竖立在柏林墙遗址上的墙体模型共有1000块,从勃兰登堡门到波茨坦广场绵延1.5公里,每块重20公斤,高2.5米,上面由儿童们绘制了色彩鲜艳的图案。这排柏林墙墙体模型是为了纪念柏林墙倒塌20周年而摆放的。

2014年11月6日,德国柏林,8000只发光氦气球沿原柏林墙修筑路线摆放,11月9日晚,这些气球将携带放飞者的个人信息放飞夜空。

历史意义

柏林墙的倒塌,给联邦德国提供了大量的劳动力,给民主德国带来了先进的技术和资金,并使民主德国的人民的生活有一定的改善。

柏林墙的倒塌,代表了一个统一的德国,作为欧洲经济体中重要的组成部分。德国的发展可以带动整个欧洲的经济发展,使世界经济向多元化的趋势发展。

柏林墙的倒塌标志着德国的统一,是东欧剧变的一部分,也推动了苏联解体和冷战结束。

不能否定柏林围墙倒塌的正面意义,但更应为二十多年来所付代价作反思。苏联集团解体诚是历史跃进,但若世界思维仍停在“敌消我长”这种战略利益窠臼中,那么历史跃进的意义会被抵消。

1989年11月9日,作为东西两大阵营对立的主要象征,柏林围墙被拆毁。

柏林围墙的建造始于1961年,它的兴建与倒塌都标志着近代历史的重大变化。它的兴建意味着二战之后东西对峙的冷战时代达到巅峰。苏联东欧集团,在20世纪80年代,经历波兰“团结工会”运动、捷克斯洛伐克“七七宪章”运动,到柏林墙倒塌的第2年,即1990年10月3日,两德统一。而整个苏联也在1991年12月25日正式解体。