V-1导弹

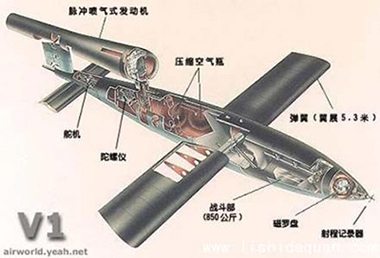

德国的V1飞弹被大量用于攻击英国东南部目标和欧洲大陆的各种目标。英国称之为“有翼飞弹”或“飞机飞弹”。这种飞弹长26英尺(7.90米),采用中单翼,装有一台简单的脉冲喷气发动机,是由卡塞尔地区格哈德·费思勒股份有限公司的工程师罗伯特吕塞尔领导的设计小组设计的。它采用斜轨发射,装有一个预定制导装置,由此装置引导飞弹大致按指定的方向飞行。发射重量共约4,806磅(2,180公斤),其中1,874磅(850公斤)为阿马托高能炸药。飞弹弹体上安装的一种很简单的烟筒状的东西是一台阿格斯推力装置,

1944年6月13日3时50分,在法国北部的埃斯丹(Hesdin)附近,德军的第155高炮团准备发射第一枚“飞行炸弹”——V1巡航导弹。这枚菲瑟勒Fi 103巡航导弹已经加满了燃料,所有系统都被仔细检查过,正静静的躺在高炮基地的滑轨的轮式发射架上等待最后的点火发射。等待一切准备就绪,指挥官命令除负责点火的军士之外的所有人都到水泥掩体里隐蔽起来,当所有的人都安全隐蔽起来之后,指挥官向军士下达了启动发射程序的命令。

在点火的军士轻轻地拨动一个开关之后,一股压缩空气把含有辛烷的汽油从导弹的燃料箱送到位于导弹尾部上方的脉冲喷气发动机里。接着火花塞开始加电点火,燃油被点燃了。发动机发出巨大的轰鸣声,从尾部喷出耀眼的火光。

距发射约6分钟后,导弹达到了预设的900米的巡航高度。之后不久,在3时57分,它穿过了伊塔普雷斯(Etaples)附近的法国海岸,向英国飞去。(航空史研究人员还不能肯定这枚在埃斯丹发射的导弹是那晚发射的第一枚导弹。因为在那晚发射的10枚导弹中有4枚在发射后不久或立即就坠毁了。但是可以肯定这枚在埃斯丹发射的导弹是第一枚被英国防空部队发现的导弹。)

在4时01分,也就是这枚导弹飞离法国海岸后的4分钟,在多佛的斯维盖特(Swingate)的雷达观测站的观察员发现了这种新型的攻击武器,但是当时没人知道这是一枚巡航导弹,只是以为这是一架速度较快的飞机而已,然后英国的雷达观察员又丢失了目标。而目视观察则是在4分钟之后,当时一艘皇家海军的鱼雷艇上的船员在海峡中部报告说看见“一道明亮的水平火焰”从法国的布洛涅(Boulogne)附近向西北方向移动。

不久以后,这枚导弹坠毁在达特福德附近的一片开阔地里。它的848千克重的高爆炸药战斗部被引爆了,爆炸产生了巨大的弹坑,并点燃了弹坑周围大面积的区域。幸运的是没有造成人员伤亡。弹坑在导弹的目标“塔桥”东面24千米处,可以说是严重偏离了目标。

在这枚导弹发射之后的1小时内,另外3枚导弹也飞越了英国海岸。其中的两枚也是坠毁在开阔地里,并未造成人员伤亡。但是第三枚则坠落在距离目标点3.2千米的贝斯纳·格林(Bethnal Green)地区,造成了6人丧生和9人受伤。在6月13日清晨发射的10枚导弹中,有6枚可以说是发射失败了,因为它们还未到达英国海岸就提前坠毁了。

德军一共向英国发射了一万枚左右的V1导弹。其中的大部分,大概占85%是从陆地上发射的。一共有7488枚导弹飞越了英国海岸或是被英方发现,有3957枚在到达目标前被击落。有3531枚避开了英国的防御,2419枚飞到了伦敦,大约30枚到达了南开普顿和朴次茅斯,另外有一枚击中了曼彻斯特。因此只有约四分之一的地面发射导弹飞到了它们的目标区域。对于空中发射的导弹来说,这个比例大概是十分之一。

对英国方面来说,V1导弹造成了很大的人员伤亡。导弹一共使6184人丧生,平均每发射5枚导弹就有3人丧生。受重伤的人员则达到17981人。

V-2导弹

德国V-2导弹是世界上第一种弹道导弹。是第二次世界大战期间德国研制的地地弹道导弹。德文全称Vergeltungswaffe-2,意为“报复性武器─2”,其目的在于从欧洲大陆直接准确地打击英国本土目标,它是火箭技术进入一个新时期的标志 ,最大航程320千米。

类型

导弹是依靠自身动力装置推进,由制导系统引向目标的武器。导弹战斗部(即弹头)可是普通装药、核装药,或是化学、生物战剂。其中装普通装药的称常规导弹,装核装药的称核导弹。导弹按发射点和目标可分为地地导弹、空地导弹、地空导弹、反舰导弹、反坦克导弹、反弹道导弹导弹等;按飞行方式分为弹道导弹和巡航导弹;还可按作战使用分为战略和战术导弹。

V2导弹就是世界上最早投入实战的弹道导弹。

研发历史

试验了火箭推进器

1925年,德国人率先在奥比尔公司生产竞赛用汽车上试验了火箭推进器。尽管试验并没有得到预期的成果,但德国科学家并未因此放弃新的探索。反而更着手设计飞向同温层高空的探空火箭。

1927年,以奥地利数学家赫尔曼·奥伯特为首的一批德国科学家与工程师成立了民间的德国宇宙航行协会(Verein für Raumfahrt),这是全世界第一个航天科技研究协会。1929年,奥伯特与他的助手们开始研发液态火箭推进器。

长程攻击武器

1932年后德国陆军开始想到了液态燃料火箭作为长程攻击武器的可能性,并派遣对火箭研发有兴趣的瓦尔德·多恩伯格上尉负责筹组相关事宜,瓦尔德招募了当时为经济状况烦恼的沃纳·冯·布劳恩(Wernher von Braun)为首的火箭研究小组进入德国陆军兵器局,开始进行液态火箭推进器的试验,同年,德军在柏林南郊的库斯麦多夫靶场建立了火箭试验场(Heeresversuchsanstalt Kummersdorf)。

从1933至1941年的8年期间,多恩伯格与冯·布劳恩的研发团队不断进行火箭研发,第一代的A-1重150kg,直径0.3m,长1.4m,采用酒精与液态氧推进剂,但推力只有3000kgf。由于设计不合理,因此A-1火箭试验失败。

成功发射

1934年12月19日及20日,冯布朗的研究团队成功发射两枚重500公斤,安装陀螺仪并以液态氧及乙醇为动力来源的A2火箭,发射地点位于德荷边界的柏克姆岛(en:Borkum),此次测试两枚火箭以2.2公里及3.5公里的射程掉落北海,A2火箭开发案到1936年结束。

由于A-2火箭得到了满意的成果,于是德军更近一步着手研究第二代的A-3与A4火箭开发计划,其中A4火箭的预定目标为射程175公里、最大射高80公里、酬载量1吨的大型火箭,由于实验规模已经大到旧试验场无法提供足够测试空间,因此德国选择了东部奥德河的出海口处的一个名叫佩内敏德的渔村,兴建新的火箭试验基地(HVP)。

除了液态火箭以外,德国空军也在此地开始研发FI-103无人驾驶飞行器的研究工作(FI-103即后来的V1火箭),代号FZG-78。1942年FI-103研发成功后,纳粹的宣传部长戈培尔亲自将此种新式兵器命名为“V1火箭”。V指的是德文的Vergeltungswaffe waffe(复仇武器)一词缩写,他意味着德国要用这种新兵器为第一次世界大战的失败雪耻,并向战胜国复仇。

火箭质量

A-3火箭重达750kg,直径0.7m,长6.5m,推力增大到14700kgf,然即使A-3火箭试验成功,但A-3火箭的射程距离仍旧未达当时研究团队的期待。接着一种新型态的A-4火箭设计方案开始提出并接受试验。在1937年得到了德国陆军的支持,拨款了2000万马克作为A-4火箭研发经费。A-5火箭则是A-3火箭的改良版,A-4火箭在吸取A-5火箭的研发经验与资料后,在1942年正式研发成功。随即量产制造,1944年9月正式命名“V2火箭”,并在9月8日的伦敦攻击扬名于世。

结构

1-弹头

1-弹头

2-导引陀螺仪

3-导引波束及无线电指令接收器

4-酒精水溶液

5-弹体

6-液态氧

7-过氧化氢

8-高压氮气钢瓶

9-过氧化氢反应室

10-涡轮推进帮浦

11-酒精/氧气燃烧器盖

12-推力架

13-火箭燃烧室(外壳)

14-尾翼

15-酒精输入管

16-燃气舵

17-空气舵

详细数据

V2可负载1,000kg的高能炸药弹头并射向300km远的目标。详细资料如下:

结构:一体式液态火箭(弹体弹头不分开)

全长约14m

直径约1.7m

离陆时质量12,800~13,000kg

离陆时推力27,000kgf

最大飞行高度约为100km左右

最大飞行速度4.8马赫

推进方式

以乙醇(酒精)与液态氧当作燃料,两种燃料则会以一定比例通过管线引入燃烧室点火推进。管线特别设置在燃烧室壁旁,目的在于冷却降温,以免发生燃烧室过热甚至融化的状况。在V2火箭的尾端,亦安置了被称为燃气舵的金属板,主要是为了改变气流,诱导火箭朝正确的方向前进,也可以用来改变火箭前进的路线。导引方式则是传统的惯性导引:当火箭点火后,液态燃料推进器将会把V2推送到一定高度与速度,待燃料烧完之后,导弹大多会在抛物线的顶点(80~100km)。接着便会受惯性沿着抛物线继续射向目标。然而这也意味着命中准度常会因气流、天候不佳等因素而大减;虽然后期的V2引用了电波导引方式,然而误差亦高达公里计。

由于弹道导弹在终端速度极快(约4马赫以上的超音速),远超过当时同盟国空防的反应所需时速,因此防不胜防。基本上当时英军只能靠声音与雷达约略测量预估弹道后,在导弹尚未击中目标前,以高射炮发射高爆弹药射击弹道企图拦截之。另外,在二战中V2也广泛采用迷彩涂装,以避免遭到空军辨识空袭,在二战末期更全面采用橄榄绿作为迷彩。不过在试验中,V2则是用黑白相间的涂装作为辨识。